地名研究会での研究発表

2022年1月にとある地名研究会の研究フォーラムで、既発表の研究の内容(格助詞分解法:初宿, 2021)を紹介させていただいた。しかし、残念ながら、お聞きいただいた会場の皆さんには好適には受け止めてもらえなかったようであった。さらにその次号へ、前号を踏まえた内容の投稿(研究フォーラム当日でも口頭で一部紹介)をしたが、編集部からの答えは掲載不可(リジェクト)であった。

リジェクトの理由について、編集部から説明はいっさい無かったが、その後、研究会会長と個人的にメールのやり取りをさせてもらって、なぜ掲載がなされなかったのかについて、ご説明をいただいた。要するに、格助詞分解法そのものが不確かな分析法である(言葉遊びに過ぎない)から、その曖昧さを踏まえたまま次の具体的地名の由来推定へと展開させるのは、砂上の楼閣であるというのである。

演繹法と帰納法

地名研究に限らず、すべての学問研究は論理的に進めなければならないのは当然である。

科学において論理的な方法は、主に以下の2つが取られる。すなわち、演繹法と帰納法である。前者は(曖昧でない)明白な前提に基づいて、後者は実例を多数列挙することによって、それぞれさらに高次元な真理へと導くものである。

したがって、地名研究を着実に前に進め成果を得ようとするならば、当然ながら先人による明瞭な記述、すなわち歴史学的資料に基づくのが、もっとも無難で確実である。研究フォーラムや研究会の会誌に掲載される論文から、地名研究者の中には、歴史学の視点から地名の論考をされている方がとても多い。

先史時代と歴史時代

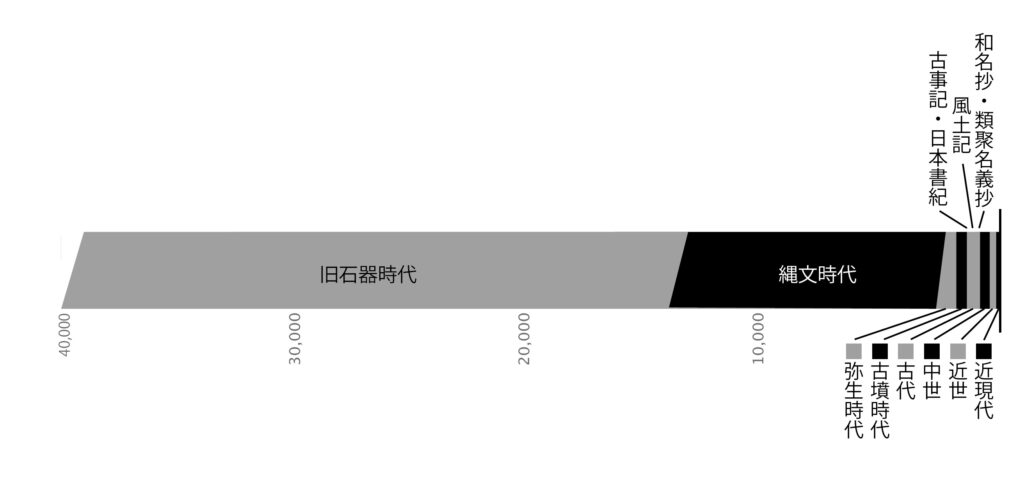

人類が日本列島には到来したのは、旧石器時代の約4万年前ごろと考えられており、氷期が終焉して温暖化が進むと同時に、日本では縄文文明が開花した。しかし残念ながら、それに続く弥生時代・古墳時代を含め、文字による資料は全くというほど残っていない。記紀は時代が下がってからの聞き書きに過ぎないし、地名が掲載されている最古の文献としてしばしば登場する「和名抄」も「類聚名義抄」も平安時代のものである。出土した奈良時代等の木簡や風土記の記述を基にする場合も多々ある。しかしそれらは、日本列島の人類史のうち、きわめて最近のことに過ぎない(図1)。

図1.日本列島に人類が到来してからの実際の時間経過.

私が先史時代について講演等でお話をさせていただく時に、聴衆が大きく誤解されていると感じるのは、旧石器時代や縄文時代の人々が原始的な人類、ともすれば半ば猿のような二足歩行さえもままならない存在と考えておられる点である。しかしいずれも、既にホモ・サピエンスとして十分に知能の発達した生物であり、もし彼らをタイムマシンで連れて来ることができるなら、現代人と同じように車に乗ったり、文字を覚えて、パソコンをも自由に使ったりする生活がおそらく可能である。

よって「そんな古い時代に人類が地名を使っていたのか」という疑問を受けることになるが、答えとしては「地名は生活基盤のひとつであり、当然のごとく使っていたに違いない」ということになる。そして、それらを受けついだ状態で歴史時代に入って来ているはずである。

地名研究者各位が異口同音に「地名は古代語の化石である」と述べておられるにも関わらず、歴史時代の文献にあたる作業に終始しているのでは、地名由来の本質的課題に踏み込むには不十分ではないだろうか。そして、「古い文献にそう書いてあるから由来はこうである」という地名由来の推定例が少なくないように思われたが、これは「ニワトリが先か卵が先か」というジレンマに類似していると感じる。

第3の論理的思考法=アブダクション(仮説的推論)

論理的思考法について、先に演繹法と帰納法を挙げたが、実はもうひとつあり、それは「アブダクション(仮説的推論)」と呼ばれるものである。アメリカの科学哲学者C. パースによって提出された仮説提起による発見的思考法で、これを理解するにあたり、細谷功氏による著書「アナロジー思考」(東洋経済新報社, 2011)がたいへん参考になった。しかし、ここでその著者が述べておられるとおり、アブダクションの論理性は先の2つより弱い。だが、この方法によって、科学的な大発見がもたらされたこと(ヴェーゲナーによる大陸移動説、ニュートンによる万有引力の法則など)、さらに現代のビジネスへの応用にも有効であること、が述べられている。

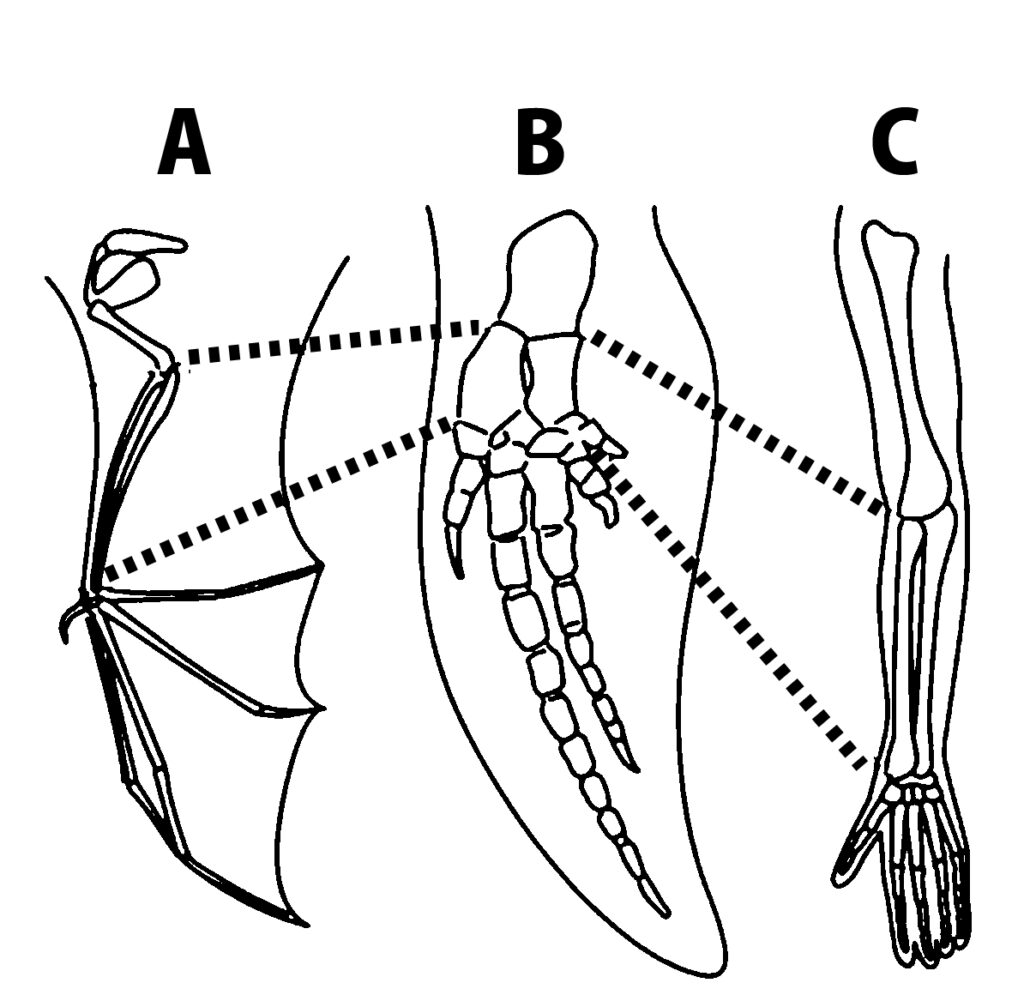

これによる科学的大発見のひとつに、ダーウィンの進化論がある。ダーウィンはキリスト教の教え、すなわち万物はすべて神が創造したとされていた時代に、「生物には進化の過程があり、人類は猿のような生き物から進化してきた」ことを述べた。もし「それを見せて証明してみろ」と言われても、生物の進化の過程を再現することはできないし、化石の発見例は断片的にすぎず不十分である。太古の生物のことは、現代に生きる生物同士の形態を比較して推定するしかない。コウモリの羽とクジラの胸鰭と人類の手のひらを、われわれは形態としても機能としても全く異なったものとして見ているが、実はこれらは「相同」の関係にあり、同一の起源から派生していったものである(図2)。ダーウィンはそれに気づいたのである。

もちろん、当時はひどい批判にさらされた。しかし現代において、「万物はすべて神が創造された」として、進化論を未だに否定している人は、きわめて少数であろう。

アブダクションによる先史時代の地名研究を

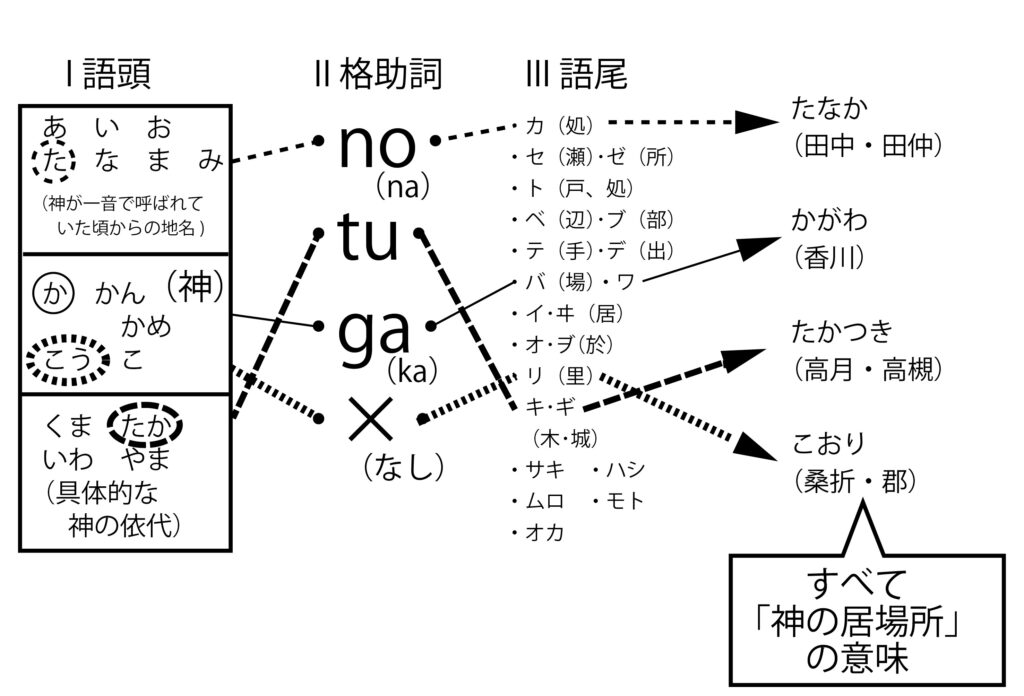

筆者による格助詞分解法は、格助詞の有無だけが異なる地名・人名が存在すること、多くの地名が「神の居場所」を意味すると考えられること、に気づいて提唱したものである。そして、構成される語頭や格助詞や語尾は、決して出鱈目に付けられているわけではなく、それなりの法則性のようなものがあり、アブダクションによる論理性を十分に保持したものであると自負している(図3)。

歴史時代の地名研究法に比べて論理性に弱いことは認めるものの、日本列島において圧倒的に長い、文字の無い先史時代のことを推論するには、そんな方法しかないと考えている。その点で、先史時代の本州の地名をアイヌ語で解読しようとした故・永田良茂氏(永田、2021ほか)の姿勢そのものは、それなりに評価されるべきであると思う(※ただし、私の個人的な意見としては、永田氏の地名推論は表面的な類似性、つまり属性レベルでの類似の部分に固執したもので、アブダクションによる論理展開とはいい難い:細谷氏の言うダジャレのレベルであると思う)。

地名研究という幅広く深いテーマにおいて、日本列島の圧倒的な人類の存在期間(=先史時代)を「確実な証拠がないから」と無視したり批判したり投稿をリジェクトしたりするような言動は、きわめて狭い論理的思考法からのものと言わざるを得ない。いわば、ダーウィンの進化論を既存の概念で頭から否定するようなもの、靴の上から痒いところを掻こうとするような行為ではないだろうか。

最後に

2022年1月のフォーラムでは、会場から「歴史をもうちょっとちゃんと勉強したらどうか」あるいは「当研究会の伝統的な研究の方針や背景を理解して研究発表をしたらどうか」という意見があった。私はもちろん、歴史学は勉強していない。他方で、私は30年来、大阪市立自然史博物館で学芸員として勤務し、自然科学(特に昆虫類の分類・進化や旧石器時代・縄文時代・歴史時代の遺跡の昆虫化石・遺体)を取り扱ってきていて、論理的思考法あるいは先史時代・歴史時代の時間軸感覚について、それなりに体得しているつもりである。

研究会において主に採用されている研究手法から外れたことによって、私の提唱した説が否定的に捉えられてしまったこと、さらにそれを踏まえた第2編の未発表の投稿論文がリジェクトされてしまったことは、たいへん残念であった。

専門家がキャリアを重ねるうちに守備範囲や視野が狭くなってしまったり、これまでの経緯や定説にそぐわない新しいアイディアを上から叩きつぶしたり、したくなることは理解できる。しかし、学問研究はもっと自由であるべきで、特に地名由来は一般にも広く興味を持たれる内容でもある。私は大阪の博物館では「わからないことは一緒に調べましょう」というスタンスで、いくつもの研究サークルを運営し、ベテランの意見も新しく入ってきた方の意見も、出来る限り分け隔てなく取り扱うように強く意識してきた。

某研究会についても「学会だ」「学会誌だ」とお高くとまることなく、他分野の研究者や在野研究者、さらには専門性からフリーな一般の方たちも広く交わり、一種のシチズンサイエンス(市民科学)として、プロもアマチュアも同じ高さの目線で進めていく姿勢が求められるべきであると考える。

永田良茂 2021.「地名探究 No. 18」提言「永田氏のアイヌ語地名論について」(小寺氏)への反論.地名探究 (19): 119-124.京都地名研究会.

細谷功 2011.アナロジー思考.東洋経済新報社、東京,255pp.

初宿成彦 2021.格助詞に着目した地名の要素分解.地名探究 (19): 59-64.京都地名研究会.

解説動画は下記↓

動画リンク