砧(きぬた)スタジオと聞くと、むかしのテレビのバラエティ「風雲たけし城」を思い出す。東京の世田谷区砧にあり、広大なエリアに大掛かりなセットが組める場所らしい。

地名の要素分解(初宿, 2021)を考える上で、この「砧」という地名が気になった。「き」+ 連体格助詞 +「タ」(=キ神のおられる場所)と分解できたのだが、現代日本語で「の」あるいは「な」として使われる連体格助詞が、「ぬ」であったと考えていいものか?

「あ・い・う・い・う」の3母音しかない沖縄では、「の」は「ぬ」である。音楽グループBEGINの曲に「島人ぬ宝」という歌がある。

砧の例が特殊であるかといえば、そんなことはないようで、「大貫」「小貫」「小沼」「犬山」などの本土にある地名・人名はいずれも、連体格助詞nuで地名由来が要素分解できる。

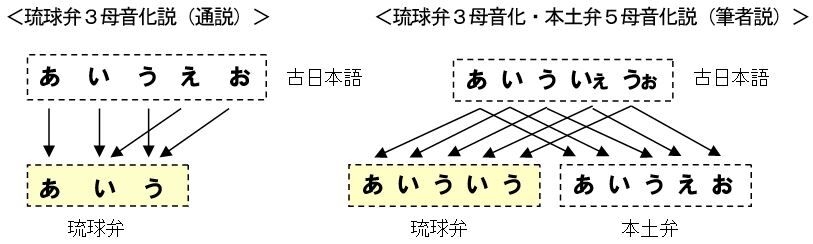

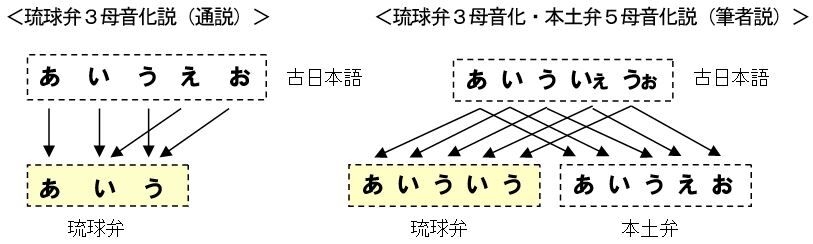

本土の5母音が先にあって、沖縄の3母音になったというのが定説らしいが、本土に3母音的な時代、つまり「き-no-た」ではなく「き-nu-た」と読んでいた時代が、東京(※)でもあったのではないだろうか?

※日琉祖語(日本語と琉球語の祖語)の分岐は、紀元後 3 世紀の弥生時代末期または 4~7 世紀の古墳時代というので(Pellard, 2012)、東京といっても、そんな時代の話であるが。

その視点でネット検索をかけてみたら、そのことを述べておられるサイトを見つけた。

「犬」地名、「衣・絹」(きぬ)地名など、はすべて、日本語がnuを使っていたころの名残ではないかと考えている。

引用文献・サイト

「帆人の古代史メモ:琉球論5 古日本語は「3母音」か「5母音」か?」http://blog.livedoor.jp/hohito/archives/1992679.html

図は上記サイトより。

図は上記サイトより。

Pellard, T. (2012) 日琉祖語の分岐年代 。琉球諸語と古代日本語に関する比較言語学的研究ワークショップ : 1-13. 2012年2月19日・20日、京都大学。

http://kikigengo.jp/nishihara/lib/exe/fetch.php?media=library:references:rkoj-pellard.pdf

初宿成彦(2021) 格助詞に着目した地名の要素分解。地名探究 (19): 59-64.京都地名研究会。